我又“毕业”了,只不过这次我是“老师”

2025-07-29 14:24:00 来源: 中国青年网

2024年8月,我褪去学生的身份,以支教老师之名,在新疆维吾尔自治区温宿县第七中学的黑板上刻下了人生的新坐标。

沙粒启程:“我只是你们的起点”

西部的风是粗粝的,裹着塔克拉玛干的沙粒,却在我推开教室门的瞬间变得温柔。

朱德胜在新教师汇报课上。朱德胜供图

不出意外,我的新教师汇报课还是出了意外。第一次走进班级,就被黑板前的台阶绊了个趔趄。面对两个班100多名学生,我的手心全是汗。捏着粉笔的手微微发抖,在黑板上写下名字的那一刻,后排突然传来一声轻笑。这是我与学生们的第一次相遇。我知道那不是嘲笑,而是学生发自内心的欢喜。

当数学成绩摆在我面前,学生突然大声地说:“老师,不一样啊,我们怎么能和内地的学生比较。”

我告诉他们:“我们来到这里,恰恰是为了证明一件事,我们只是你的起点,不是你们的终点。”

从这时起,我愈发意识到,比起成绩的提升,让他们从内心打破对“优秀”的仰望,建立“我能行”的信念更为重要。课堂上,我不再直接给出解题思路,而是抛出问题让他们争论。我会故意在黑板上写错公式,等着他们齐声纠正。我会把课堂交给他们,让他们轮流当“小老师”讲解习题。当之前考试不及格的学生举着90分的卷子朝我炫耀的时候,他们终于懂得,“我只是他们的起点”的深意,是让他们拥有敢于挑战自己的勇气。

朱德胜与温宿县第七中学高一(11)班全体学生的合影。朱德胜供图

一学期后,班里学生的学习成绩从倒数第一逆袭至同层次第二。那些曾经带着怯意的目光,如今亮得像戈壁的阳光。

晨光里的正步声:“把每一步都用力踏出去”

担任国旗班指导老师的第一天,朝阳刚漫过操场栏杆,就看见十几个孩子把正步走成了摇晃的芦苇。那个个子高高的男生总顺拐,踢腿时像在踩灭地上的火星。休息时他却偷偷躲在旗杆后进行正步走练习。再他的身后,能清晰地看到鞋跟在水泥地上磨出细碎的白痕。

温宿县第七中学第三届国旗班成员合影。朱德胜供图

我索性陪他们一起练:“把每一步都用力踏出,祖国母亲会看见!”

秋分那天的升旗仪式上,那个男生站在队伍最前排。当国歌声响起的瞬间,他的身影突然变得挺拔如松,踢出的正步铿锵有力。当红旗升过头顶时,我看见他睫毛上的汗珠折射出七色的彩虹。

灯火下的石榴籽:“稿子要带着人的温度”

办公室的日光灯管嗡嗡作响,把午夜的影子拉得老长。我对着电脑屏幕上的宣讲稿叹气,光标在“团结”两个字后面闪烁着,像颗悬而未落的星子。桌角堆着半块馕,是同事中午送来的,此刻还带着余温。这是我第一次代表学校参加庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年百姓巡回宣讲比赛,如何拟写宣讲稿的标题,让我破费周折。

当站在比赛的候场区时,手心的汗把讲稿洇出了褶皱。同组的朋友拍拍我后背,鼓励我说:“别紧张,就当在村里给老乡讲故事。”说着,她还给我塞来颗薄荷糖,“我第一次参赛时,把‘共同体’说成了‘共通体’,大家笑着笑着就听进去了。”

轮到我上场时,聚光灯突然暗了两秒。黑暗里传来熟悉的声音,背景视频里,孩子们的笑脸与柯柯牙的胡杨林交替闪现,当画面定格在相拥的各族学生举着国旗奔跑时,台下响起潮水般的掌声。

朱德胜在温宿县依希来木其乡参加庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年宣讲活动。朱德胜供图

深夜回校,车窗外,星星挤成了团。我摸着口袋里那颗没化完的薄荷糖,忽然懂了宣讲稿的意思——最好的宣讲,从来不是单个人的声音,而是将无数颗心在时光里磨出共同的温度。

繁星点点:“第100天的星光”

最后一节晚自习的铃声响起,我抱着作业本走进教室。后排突然亮起手机闪光灯,像撒了把星星。那个曾经考试不及格,如今能考90分的学生站起来,向我送出了美好的祝福:“老师,今天是您接手我们班的第100天。”

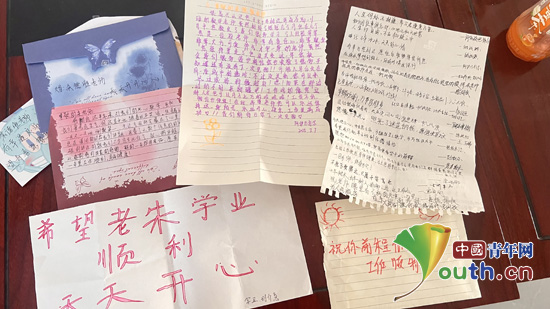

学生写给朱德胜的留言和告别信。朱德胜供图

我望着窗外的白杨树,蝉鸣里裹着沙枣花的甜香,忽然明白那些被刻意写错的公式、故意留下的难题,早已在时光里长成了参天的模样。

而此刻,2025年7月,我正把褪色的三角板装进行行李箱。窗外白杨树的蝉鸣与去年一样汹涌,只是这次,蝉声里浸着无数的回忆。我又“毕业”了,只不过这次我是“老师”。

作者:朱德胜,华东交通大学第26届研究生支教团团长,服务于新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县第七中学。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 违法和不良信息举报 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅中国青年手机报

共青团中央主办 中国青年报主管 版权所有:中国青年网

信息网络传播视听节目许可证0105108号 京ICP备13016345号-8 京公网安备 11010102004843号

全国项目办联系电话:01085212269 西部计划投稿邮箱 : xibu85212120@126.com