在“幸福”之地,做最幸福的人

2025-03-20 10:33:00 来源: 中国青年网

列车缓缓穿过天山北段的博罗科努山脉,一头扎进了伊犁河谷。窗外,是一片如梦似幻的洁白世界。皑皑积雪覆盖着松林、木屋和广袤的草原,一切都像是从童话中走出来的场景。我静静地坐在春节后回疆的火车里,心中涌起一股难以言喻的亲切感,仿佛自己就是一只北归的候鸟,迫不及待地想要回到这片熟悉的土地。在新疆支教这半年的点点滴滴,那些遇见的人、经历的事,早已如同种子一般,在我心底生根发芽。

过去的半年里,我陪伴着一群孩子度过了他们高中阶段的第一个学期,也见证了他们从懵懂的初中生成长为合格的高中生的关键转折。

起初,面对这群孩子们薄弱的学习基础,我的心情是烦恼且郁闷的。后来,在与学生们的交流中,我逐渐认识到他们学习地理的难处。他们记得太多,理解的却太少,难以将学过的知识运用到题目里去。为了帮助他们,我主动申请担任年级德育干事,只为能利用早晚自习的时间,和学生们多一些相处,来解答他们的疑惑。在一个个熹微的清晨和落日的余晖中,我常常站在教学楼的走廊上,听着教室里传来的读书声,望着远处被白雪覆盖的村落和山峦,思索着教学方法的改进……

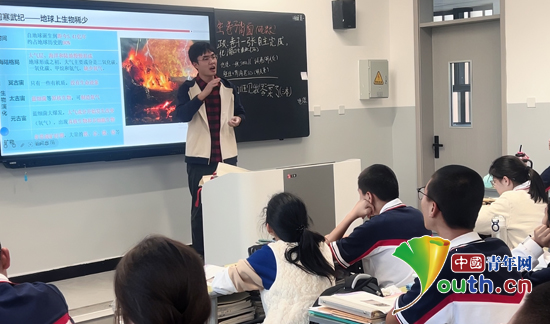

华中科技大学第26届研究生支教团志愿者洪铭泽在新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县江苏中学为学生上地理课。洪铭泽供图

功夫不负有心人,学生们的学习成绩逐渐有了起色。他们的成绩从最初的年级垫底,一步步上升到了中游水平。记得上学期期末最后那次月考成绩公布后,我走进教室,看到孩子们脸上洋溢着比我还灿烂的笑容。那一刻,我深深感受到了陪伴与教育的力量。这种心灵的共鸣和难以割舍的羁绊,将我和这些孩子们紧紧地连在了一起。

伴随着教学工作的深入,我开始思考着该如何在有限的时间里带给学生们不一样的东西?

高一上学期课程结束后,班里的学生们正站在学科选择的十字路口,面临着人生的一次关键抉择。

学校组织了一场又一场有关学科选择的讲座,可许多学生依旧不知道该选择哪几个学科。看到学生迷茫的状态,我对他们说:“你们要是在学科选择上有疑惑,可以来找我交流交流,说不定我能给你们提供一些有用的建议。”然而在之后的一段时间里,只有几名同学来找过我。

直到临近分班的一个晚上,屋外大雪漫天飞舞。我整理好教案,准备回寝室休息。办公室的门突然被轻轻推开,十几个学生鱼贯而入。他们有些拘谨又带着几分期待。其中一名学生说道:“老师,我们知道您平时经常加班,特别忙,所以特意约好了一起来找您,想听听您关于选科的建议。”

眼前这些学生当中,有上课思维活跃、能积极回答问题的;也有内向安静、默默认真听讲的;还有几个并非我所带班级的。看着他们期盼的眼神,我心中的责任感油然而生。

那天晚上,我与学生们围坐在一起,热烈地交流着。我们谈兴趣爱好,谈未来规划,谈各个学科的特点与挑战。不知不觉间,时针已悄然指向深夜。交谈完后,我送他们回宿舍。走在积雪覆盖的路上,脚下发出“咯吱咯吱”的声响,四周静谧而美好。分别时我对他们说:“无论你们将来选择什么学科,从事什么职业,都一定要记住,健全的人格与健康的体魄,远比你们所取得的成就更加重要。”学生们认真地点头,脸上露出点点笑意。

洪铭泽利用晚自习时间给学生辅导功课。洪铭泽供图

在期末考试结束后,我针对学生的性格特点与现实表现,给班上的每一位学生都写了新年贺卡。我真心希望他们,将来无论选择什么学科,无论要去往何处,都能做出无悔于心的选择。

我的支教生活,就这样在忙碌与充实中悄然过半。在这半年中,每逢节假日,我们从未忘记用脚步去丈量新疆之大,用眼睛去感受伊犁之美,用内心去感受当地“如石榴籽般紧紧抱在一起”的民族大团结氛围。

我们在赛里木湖畔尽情奔跑,感受着来自大西洋的湿润气息,那清新的风仿佛能吹走所有的烦恼;我们徒步在夏塔古道,被大自然的鬼斧神工所震撼,每一步都像是在与历史对话;雨中的特克斯八卦城留下了我们的足迹,我们在热闹的大排档里品尝着美食,感受着浓浓的“疆域”烟火气;翻越三座大山,我们在天山深处的琼库什台探寻着属于自己的“伊犁故事”。那里的每一处风景、每一个瞬间,都成为了我生命中最珍贵的回忆。

然而,这一切的美好,最让我难以忘怀的,还是在这里遇见的那些善良、可爱的人们。班上少数民族的学生,会因为我准确叫出他们的名字而兴奋地手舞足蹈;这里的老师会热情地开车带我去品尝霍城县最好吃的薄皮包子;卖水果的大叔在得知我是支教老师后,会笑着对我竖起大拇指。这些质朴的善意,让我在异乡感受到了家的温暖。

有人说,伊犁的车牌号是“新F”,寓意着“幸福”。对于我们这些来到西部参加志愿服务的大学生来说,这个寓意再贴切不过了。在这片充满幸福的土地上,做着传递幸福的事,我们也在不知不觉中,成为了故事里最幸福的人。

(作者:洪铭泽,华中科技大学第26届研究生支教团志愿者,现服务于新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县江苏中学)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 违法和不良信息举报 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅中国青年手机报

共青团中央主办 中国青年报主管 版权所有:中国青年网

信息网络传播视听节目许可证0105108号 京ICP备13016345号-8 京公网安备 11010102004843号

全国项目办联系电话:01085212269 西部计划投稿邮箱 : xibu85212120@126.com