南开大学研支团十年接力在西藏种下希望

2025-08-29 17:54:00 来源: 微信公众号"南开大学"

研究生支教团,是团中央、教育部联合组织实施的中国青年志愿者扶贫接力项目之一。作为首批响应号召到西部设立支教地、派送支教队伍的高校,南开大学自2015年达孜区中心小学成立之初,就派遣支教团来到这片群山环抱的地区进行支教活动。十年来,已有十批共50名支教志愿者赓续传承开展支教工作。

十年间,达孜区的教育事业发展、达孜区中心小学的一草一木始终是南开师生的牵挂,“允公允能,日新月异”是铭刻在每一个南开人血脉里的准则。

“一年不短,能够为当地教育改变什么?”

“一年不长,能够为当地教育留下什么?”

在援藏的十年里,这两个问题成为南开大学研支团成员们的心灵之问、传承之问。

十年来,南开大学研支团成员们用实际行动在西藏的土地上写下了跨越时间的答案。这支党员覆盖率95%的青年队伍投身育人本业,累计教授153个班级、8297名学生,人均大周授课量达到25节,总授课时长约为16300小时......这些数字背后,是无数个日夜的辛勤付出和无私奉献。支教团成员用自己的智慧和汗水,为达孜区中心小学的教育教学质量提升作出了重要贡献。

因材施教、学会思考、如何做人......将一年有限的支教时间,投入到无限的教育事业中去,南开大学研支团用初心不变的坚守和扎实的成绩,回报达孜区每一个小学生家庭的托付,让南开大学“知中国,服务中国”的办学理念在这片希望的土地上生根发芽。

在达孜区中心小学,“家访”有着特殊的含义。这里的家庭多以农牧业为主要经济来源,对他们而言,“教育”这个词似乎还很遥远。南开大学第17届研支团(首批西藏分团)成员通过数次家访发现,农牧区的家长们大多为了生计奔波操劳,在家教育孩子的时间十分有限,教育方式也非常单一。对于学习和教育,家长们并没有清晰的概念。基于此,南开大学研支团提出了一个共同梦想:走进每一个需要帮助的孩子家中,用研支团的力量搭建起学校和家庭的共同成长平台。

十年间,研支团成员走进少数民族农牧民家庭,“送教下乡”“徒步家访”180余次,走访家庭860余户,足迹遍布达孜区的“五乡一镇”,将家访活动汇总为“雪域暖阳”品牌项目,继续坚持与当地教师一起为全纳(因残障无法上学的学生)学生“送教下乡”,坚持每周徒步家访,深入调研学生家庭情况,建立家访档案,家访对象涵盖汉藏组合家庭、异地搬迁帮扶家庭、单亲困难家庭等,针对性地提出教育改进方案,脚踏实地做帮扶,切实实现各民族师生守望相助。

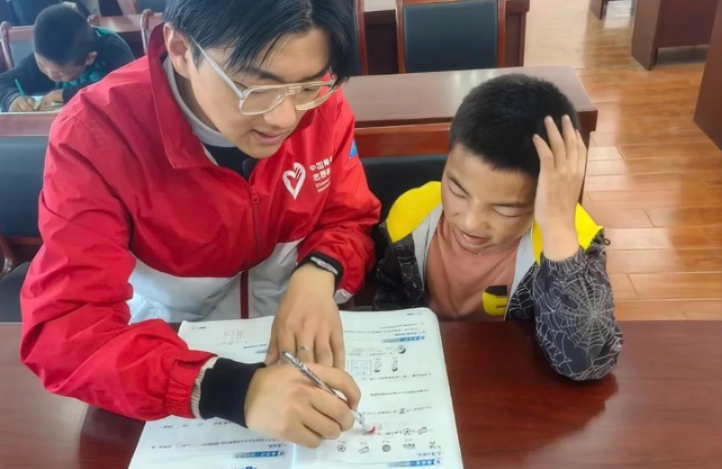

了解到农牧民家长文化水平有限,学生的课后辅导几乎空白,2021年,第22届南开大学研支团响应团中央“进基层、办实事”的号召,首创“孜始至终·格桑花课堂”,为孩子们进行课后课业辅导活动。从2021年到2025年,五届成员接力运营,项目从最开始的五人行动发展成如今耀眼的“达孜名片”。

根向下扎,花向南开。

十年坚守,只为树人。

十年来,南开大学研支团已获得西藏自治区青年五四奖章、拉萨市青年五四奖章、最美志愿者、最美志愿服务项目等多种奖项和荣誉称号,研支团的各项事迹也被新华网、人民日报、中国青年网、西藏电视台、西藏日报、南开大学新闻网等多家媒体报道,累计阅读量达数十万次。

十年来,从照顾学生衣食起居到带领学生考入内地西藏班,从实验进入科学课堂到学生进入科学实验室,从支教老师担任讲解员到培养起红领巾小学生讲解团,南开支教人不仅见证了小学入学率的逐年攀升、学生的长足进步,更见证了达孜脱贫摘帽、撤县设区、全面小康的历史巨变。

两个“十年”的交汇,是对坚守的礼赞,更是新征程的起点。教育是穿透云层的光束,是连接未来的桥梁。十年时间,50名南开支教人将真诚和爱投注于神圣的教育事业,将南开大学与达孜区中心小学紧紧相牵。学生宿舍翻新、“三包”政策全覆盖、爱国教育宣传栏林立而起、 科学实验器材更新换代……南开支教人见证着达孜区中心小学的历史,也融入了历史。

小我融入大我,青春献给祖国,一届又一届的南开支教人不遗余力,发光发热,为祖国边疆的教育建设添砖加瓦,秉承“允公允能”的校训,为民族团结的共同事业交出属于南开人的青春答卷。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 人才招聘 | 违法和不良信息举报 Youth.cn. 请发送qnb至10658000 订阅中国青年手机报

共青团中央主办 中国青年报主管 版权所有:中国青年网

信息网络传播视听节目许可证0105108号 京ICP备13016345号-8 京公网安备 11010102004843号

全国项目办联系电话:01085212269 西部计划投稿邮箱 : xibu85212120@126.com